„Das Evangelium der Gnade Gottes bezeugen.“

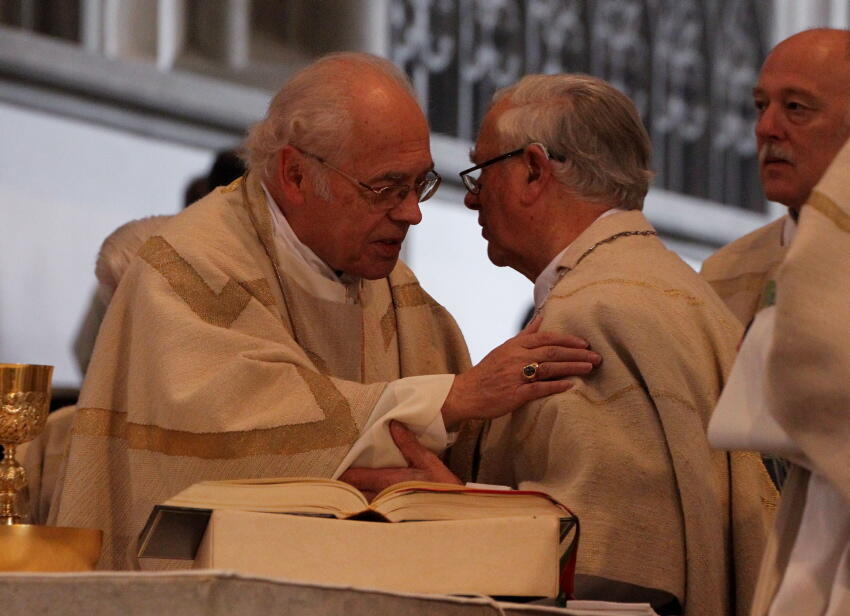

Augsburg (pba). Am vergangenen Samstag, 22. Oktober 2011, ist der Augsburger Weihbischof Josef Grünwald offiziell in seinen Ruhestand verabschiedet worden. Am Dankgottesdienst im Hohen Dom zu Augsburg nahmen neben Bischof Dr. Konrad Zdarsa und Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger auch Bischof Dr. em. Viktor Josef Dammertz und zahlreiche weitere Weihbischöfe aus dem Bistum und darüber hinaus teil. Bischof em. Dammertz ist der Bischof, der Josef Grünwald am 18. März 1995 die Hände zur Bischofsweihe aufgelegt hatte. Der derzeitige Augsburger Bischof Konrad Zdarsa würdigte die Verdienste von Weihbischof Josef Grünwald.

Josef Grünwalds Wahlspruch zur Bischofsweihe, „Das Evangelium der Gnade Gottes bezeugen.“, war ihm nicht nur bei seiner Bischofsweihe ein Anliegen, sondern ist es bis heute. Im Folgenden kann die Predigt von Weihbischof Josef Grünwald im Wortlaut nachgelesen werden, ebenso sind hier die Bilder des Dankgottesdienstes zu sehen.

„Wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst erfülle,

der mir von Jesus, dem Herrn, übertragen wurde.“

(Apg. 20,24)

„Das Evangelium von der Gnade Gottes bezeugen.“ Dieses Pauluswort, überliefert in der Apostelgeschichte, sollte mein bischöfliches Wirken bestimmen. Am 21. Februar 1995 hatte Papst Johannes Paul II. mich zum Titularbischof von Fronta ernannt und dem Bischof von Augsburg als Auxiliar, als Weihbischof beigegeben. Bischof Viktor Josef Dammertz hat mir am 18. März 1995 hier an dieser Stelle die Hände zur Bischofsweihe aufgelegt und in mein Amt eingeführt. Dafür nochmals ein herzliches Vergelt’s Gott! In seiner Predigt damals charakterisierte Bischof Viktor Josef das Amt eines Weihbischofs folgendermaßen: „Es ist ein zugleich bescheidenes und wichtiges Amt. Es ist eine Aufgabe im zweiten Glied, in enger Zuordnung zum Diözesanbischof. Auf der anderen Seite aber kann der Bischof einer weit ausgedehnten und großen Diözese den vielfältigen Aufgaben seines Leitungsdienstes alleine nicht gerecht werden“.

Nun: Abgesehen davon, dass mir in diesen 16 Jahren zweimal Aufgaben im ersten Glied übertragen worden waren, hatte ich keine Probleme im zweiten Glied zu stehen. Unter drei Diözesanbischöfen habe ich mich bemüht, gern und dankbar als Auxilarius die mir übertragenen Aufgaben zu erfüllen. Ich habe zwar keine Statistik geführt über die Bischofstermine, die Anzahl der Firmungen und Firmlinge, ich habe keine Zahl der Altarkonsekrationen, keine Aufstellung der Diakonen- und Priesterweihen und noch viel weniger der Feste und Jubiläen im weiten Bistum, ganz zu schweigen von den Sitzungen und Konferenzen usw. Vielleicht ist das in meinem Sekretariat geschehen. Was mir aber wichtig war und ist, nämlich: „Den Dienst (zu) erfüllen, der mir von Jesus, dem Herrn, übertragen wurde: Das Evangelium von der Gnade Gottes bezeugen.“ Was ich wollte ist: den Menschen nahezubringen, dass es eine Berufung ist und eine Freude sein sollte, als Getaufter und Gefirmter Jesus und sein Wort und Beispiel als Sinnerfüllung fürs eigene Leben zu sehen und als Kompass für die Ausrichtung des Geschenkes des Lebens zu haben. Mit anderen Worten: Es sollte eine Freude und zugleich eine Herausforderung sein, Christ zu sein.

Nicht vergessen und in meinem Leben nicht missen möchte ich sodann meine Beautragung als Bischofsvikar für Caritas und Soziales: Ein weit gefächertes Feld im Dienste an Behinderten, alten und kranken Menschen. Gerade bei der Begegnung mit Behinderten in ihrer unkomplizierten und oft ganz direkten Art, vor allem bei Wallfahrten, konnte man etwas von ihrer Seele und der ihnen eigenen Würde und Lebensfreude erfahren.

„Das Evangelium von der Gnade Gottes bezeugen“, die uns in Jesus Christus erfahrbar geworden ist: „Das war das Motto meines bischöflichen Dienstes; es wird es auch bleiben nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst, wie es die Amtssprache so schön ausdrückt.

Ob ich Wünsche für die Zukunft unseres Augsburger Bistums habe. Diese Frage steht wohl heute auch im Raum: Sicherlich gibt es diese. Aber vielleicht nur das Eine, was ich dazu sagen möchte; ich finde es ausgedrückt in einem Wort des hl. Ignatius von Antiochien, dessen Gedenktag wir anfangs dieser Woche gefeiert haben. Er ist auf seiner letzten beschwerlichen Reise nach Rom, wo ihn das Martyrium erwartet. In seinen sieben Briefen, die er dabei an sieben Gemeinden schreibt, kommt seine glühende Christusliebe und seine Sorge um die Einheit in den Gemeinden zum Ausdruck. So schreibt er an die Gemeinde von Philadelphia: „Seid darauf bedacht, nur eine Eucharistie zu feiern; denn es gibt nur einen Leib unseres Herrn Jesus Christus und nur einen Kelch zur Vereinigung mit seinem Blut; es gibt nur einen Altar, wie auch nur einen Bischof mit der Priesterschaft und den Diakonen.“ Wir erinnern uns dabei auch an die Abschiedsreden Jesu, wo er die Einheit der Seinen nahezu beschwört: Alle sollen eins sein: Wie du Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast“ (Joh. 17,21).“ Ich möchte hier nicht das weite und ja nicht zu unterdrückende Feld der Ökumene ansprechen. Es geht vielmehr, wie es auch Ignatius in seinem Brief vor Augen hat, es geht mir um die Einheit der Kirche, um die Einheit in unserem Bistum, in unseren Pfarreien und Seelsorgeinheiten. Einheit hat ihren Ursprung im dreifaltigen Gott. Er kommt uns entgegen in Jesus Christus, der in Taufe und Eucharistie uns hinein nimmt in den Lebenskreislauf Gottes: „Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt.“ Einheit wächst aus der Eucharistie und ist somit eine sakramentale Wirklichkeit, mit einer sichtbaren Gestalt wie von ihrem Stifter gedacht und gewollt! So kommt diese Einheit nicht zustande durch Statuten und Strukturen. Es ist das Band der Liebe, die den Leib Christi, die Kirche zusammenhält. Denn die Kommunion des eucharistischen Leibes Christi baut das Band der Communio aller Gläubigen im Leib Christi, der die Kirche ist, auf.

In der Frühzeit der Kirche verstand sich jede einzelne Ortskirche ja als Darstellung der einen Kirche Gottes, in dem sie das Geheimnis der Eucharistie unter dem Vorsitz des Bischofs und seines Presbyteriums feierte. Und man pflegte und wusste sich in Communio mit den übrigen Ortskirchen durch die Kommunion. Das 2. Vatikanische Konzil sagt: „Die christliche Gemeinde wird nur auferbaut, wenn sie Wurzel und Angelpunkt in der Feier der Eucharistie hat; von ihr muss darum alle Erziehung zum Geist der Gemeinschaft ihren Anfang nehmen“ (Priester 6). Wie dieses Bewusstsein von der unersetzlichen Bedeutung der Eucharistie für die Gemeindebildung gestärkt und vertieft werden kann, ist eine unerlässliche Aufgabe der Verkündigung; wie die Feier der Eucharistie in unseren weitläufigen Seelsorgseinheiten im dargestellten Sinn in die Praxis umgesetzt werden kann, muss uns alle rastlos umtreiben. Die Wertschätzung des Priesterberufes, wie ihn die Gesamtkirche kennt, muss ebenso ein Dauerthema sein, wie auch die Schaffung einer Atmosphäre, in der solche Berufe Anregung und Förderung finden. Nicht zuletzt wird es auch bedeutsam sein, wie z. B. im Religionsunterricht an Höheren Schulen dieses Thema zur Sprache kommt. Für all dies gibt es keine Patentrezepte, doch beknien wir den Herrn der Ernte, Arbeiter in seine Ernte zu senden.

Wenn vorhin von der Atmosphäre die Rede war, von einer so wichtigen positiven Atmosphäre in unseren Gemeinden, also vom Geist Christi, der die Liebe ist, sollten wir wirklich darauf achten, wie wir miteinander umgehen, ob und was von diesem guten Geist spürbar ist. Es muss ein Miteinander auf allen Ebenen sein, nicht ein Nebeneinander oder gar ein Gegeneinander. Weder Mutlosigkeit noch Resignation darf sich breitmachen können. Vielmehr muss Vertrauen erfahrbar sein, indem man dem anderen die gute Absicht nicht von vorneherein abspricht, sondern ihm etwas zutraut; indem man miteinander redet und nicht über- oder gegeneinander. Es geht schlichtweg um die Glaubwürdigkeit all derer, die aus der Kraftquelle der Einheit leben; die aus, von und für Jesus Christus leben. Eine solche Einheit ist selbstverständlich nicht ohne Liebe möglich.

Ein Anderes doch auch noch: Die Sorge um Ehe und Familie, die Grundbausteine einer gesunden Gesellschaft und einer lebendigen Kirche. Die Sorge um und für diese natürlichen Bausteine des Lebens muss uns gleichfalls umtreiben. „Wo Gott ist, da ist Zukunft“, das gilt in besonderer Weise für Ehe und Familie, die Keimzellen menschlichen Lebens. Gott, der ein Freund des Lebens ist, hat dafür Vorgaben gemacht. Sie gilt es, als vom Schöpfer so gefügt, nicht bloß zu kennen, sondern auch in der Verwirklichung zu bezeugen und zu leben, auch gegen den Trend der Zeit. Nur wo selbstlose Liebe von Mann und Frau, unverbrüchliche Treue, gegenseitiges Verstehen, Ertragen und Verzeihen verwirklicht sind, geschieht dies zur Befruchtung und Erhaltung dieser Lebensgemeinschaft. Es wäre darum zu wünschen, dass kein Brautpaar ohne eine intensive Vorbereitung auf diese auf Zukunft hin orientierte Lebensentscheidung an den Traualtar tritt. Nur eine ernsthaft gewollte und eine verantwortlich geführte Ehe verspricht Geborgenheit, in deren Schutz Kinder ins Leben hineinwachsen können. Nur aus ihrem christlichen Glauben lebende Eltern vermögen ihren Kindern einen Grundstock mit ins Leben zu geben, auf dem sie selbst ihren Lebenssinn erkennen und ihre Zukunft aufbauen können. Dass deshalb die Institution Ehe des wirksamen Schutzes bedarf und der Familie auch einer entsprechenden materiellen Absicherung immer wieder das Wort geredet werden muss, ist unerlässlich. Christliche Eltern, die ihren Kindern die Taufe vorenthalten oder ihre getauften Kinder nicht im Glauben fördern oder sie gar von Gebet, Gottesdienst oder Religionsunterricht abhalten, tragen eine schwere Verantwortung. Denn sie halten ihnen etwas vor, was sie für die Entfaltung ihres Getauftsein notwendig bräuchten. Dass natürlich auch noch so gut gemeinte Absichten in der Erziehung durch andersgeartete Erfahrungen und Entwicklungen schmerzliche Enttäuschungen mit sich bringen können, lässt sich kaum verhindern; ebenso wenig, dass Ehe scheitern. Doch: „Wo Gott ist, wo er hineingenommen wird in alle Phasen menschlichen Lebens da ist Zukunft, weil er das Leben ist.“

„Das Evangelium der Gnade Gottes bezeugen.“ Unter diesem Wort habe ich meinen bischöflichen Dienst im Jahre 1995 angetreten. Dieses Wort ist eigentlich einer Abschiedsrede des Apostels Paulus entnommen. Als er am Ende seiner letzten Missionsreise, auf dem Heimweg nach Jerusalem war, wo ihm Schlimmes widerfahren sollte, lässt er im Hafen von Milet die Ältesten der Gemeinde von Ephesus zusammenkommen, um vor ihnen im Rückblick auf seinen Einsatz für Christus und sein Evangelium das Bekenntnis abzulegen: „Ich will mit keinem Wort mein Leben wichtig nehmen, wenn ich nur meinen Lauf vollende und den Dienst erfülle, der mir von Jesus, dem Herrn, übertragen wurde: Das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen.“

Ja, ich hoffe, einmal auch Ähnliches sagen zu können: „Wenn ich nur meinen Auftrag erfüllt habe, den Auftrag, der mir bei der Bischofsweihe mit der Auflegung des Evangeliars auf die Schulter symbolisch bewusst gemacht worden ist: „Das Evangelium von der Gnade Gottes, von Jesus Christus, zu bezeugen.“ Alles andere ist unwichtig und zählt nicht.

+ Josef Grünwald

Weihbischof em. in Augsburg