Neues Meisterwerk als Dauerleihgabe im Diözesanmuseum

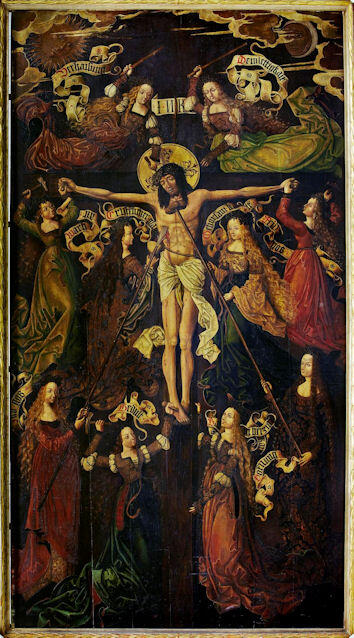

Das Diözesanmuseum St. Afra hat aus der Pfarrei St. Maximilian in Augsburg ein monumentales Tafelgemälde mit einer äußerst seltenen „Kreuzigung Christi durch die Tugenden“ als Dauerleihgabe erhalten. Die ungewöhnliche Darstellung von Tugend-Personifikationen in Gestalt junger Frauen, die Christus kreuzigen, ist so zu verstehen, dass es letztlich Christi eigene Tugenden wie Demut, Geduld und Gehorsam dem Vater gegenüber waren, die zu seinem Tod am Kreuz führten. Insgesamt sind nur 25 bildliche Darstellungen des Themas bekannt, das vor dem Hintergrund spätmittelalterlicher Passionsmystik entstand. Das drei Meter hohe Bild schmückt nun, ganz seiner ursprünglichen Funktion entsprechend, die Wand über dem Altar in der Ulrichskapelle, die zu den Ausstellungsräumen des Museums gehört.

Kreuzigung Christi durch die Tugenden

Augsburg, Thoman Burgkmair, um 1500

Öl auf Nadelholz

H: 293,6 cm; B: 157,2 cm o. R.

Augsburg, Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Maximilian

Es mag zunächst befremdlich wirken, dass zehn junge Frauen mit Marterwerkzeugen Christus kreuzigen. Spruchbänder weisen sie zudem als Personifikationen der Tugenden aus (Lieb gots, Hofnung, Gedult, Barmherzigkait, Warhait, Frid gots, Cristēlicher Glaub, Gehorsamkait, Verhaißung und Demiettigkait). Die Darstellung ist so zu verstehen, dass es letztlich Christi eigene Tugenden waren, die zu seinem Tod am Kreuz führten, da er demütig allen Spott hinnahm, geduldig alles Leiden ertrug, und dem Vater gehorsam sein Leben aus Liebe für die Menschen hingab. Insgesamt besteht eine lange Tradition der symbolischen Ausdeutung von „Kreuz“ und „Kreuzigung“ in Verbindung mit Personifikationen wie „Ecclesia“ und „Synagoge“ oder den Tugenden. Die äußerst seltene bildliche Darstellung der „Tugendenkreuzigung“ wurde aber v. a. von einer weit verbreiteten Ostersonntags-Predigt Bernhards von Clairvaux angeregt, in der er die Tugenden Demut, Geduld, Gehorsam und Liebe als Edelsteine bezeichnet, die das Kreuz Christi schmücken.

Das spätgotische, Thoman Burgkmair zugeschriebene Tafelgemälde steht am Ende einer Reihe von nur 25 bekannten Tugendenkreuzigungen. Das Bildthema entwickelte sich um 1250 vor dem Hintergrund spätmittelalterlicher Passionsmystik als Andachtsbild und ist über das 13. und 14. Jh. hinaus kaum zu finden. Die nur schwer zugängliche Ikonografie entstand im Kontext zisterziensischer und dominikanischer Frauenklöster, wobei frühe Beispiele fast alle der Buchmalerei entstammen. Erst im 14. Jh. finden sich auch der Öffentlichkeit zugängliche Ausführungen des Themas wie etwa auf dem Fronleichnamsaltar im Doberaner Münster von 1330/40.

Zunächst werden, der Predigt Bernhards entsprechend, nur vier Tugenden dargestellt: Liebe, Gehorsam, Demut und Geduld. Schon bald tritt eine fünfte dazu, die Christus die Dornenkrone aufs Haupt setzt. Schließlich wird – in Analogie zu den Todsünden – die Anzahl auf sieben erweitert. Einzig auf der Burgkmair-Tafel und einem Glasgemälde in der ehemaligen Salvator-Kirche in München finden sich sogar zehn personifizierte Tugenden, die sich in Anordnung und Rollenverteilung recht genau entsprechen.

Heute ist nicht mehr nachzuvollziehen, wann und wie die Tafel nach St. Maximilian bzw. in das Franziskanerkloster Zum Heiligen Grab gelangte, zumal sie sich in keinem Inventar identifizieren lässt und archivalische Hinweise bislang fehlen. 1876/77 übernahm der Historische Verein von Neuburg und Schwaben das Gemälde, Fotos aus der Zeit nach 1926 zeigen es aber wieder im Inneren St. Maximilians. 1953 ging die Kreuzigung als Leihgabe an die Kunstsammlungen der Stadt Augsburg, 2014 übernahm das Diözesanmuseum die Tafel. Auch wenn über den Augsburger Maler Thoman Burgkmair (1444-1523) nur wenig bekannt ist, so fügt sich die „Kreuzigung Christi durch die Tugenden“ problemlos in die bekannten Lebensstationen mit einer Hauptschaffensphase um 1485 bis etwa 1500 ein. Die detailreiche Ausführung erinnert an seine Ausbildung als Miniaturmaler. Der Gekreuzigte auf der Basilika-Tafel „Santa Croce“ von 1504 seines Sohnes Hans lehnt sich eng an den Christus der „Tugendenkreuzigung“ an, so dass gerne angenommen wurde, der Vater hätte hier dem Sohn als Vorbild gedient, oder umgekehrt. Zusammen mit der Verwandschaft zu dem Münchner Glasgemälde, das zwischen 1497 und 1507 entstand, lässt sich für die Kreuzigung aus St. Maximilian ein ähnlicher Entstehungszeitraum ansetzen.

Mehr Informationen (z. B. Öffnungszeiten, aktuelle Sonderausstellungen etc.) finden Sie auf den Seiten des Diözesanmuseums.