Warum die Ärmsten die „Frohe Botschaft“ zuerst erfuhren

Augsburg (IBA). „Hirten erst kundgemacht…“ heißt es im Weihnachtslied „Stille Nacht“. Gemeint ist die frohe Botschaft von der Geburt Jesu Christi, dem Retter der Welt. Obwohl der Hirte im Christentum eine positive Symbolik in sich trägt, nämlich die des Bischofs oder des Pfarrers, als dem „guten Hirten“ seiner Gemeinde, war der Beruf des Schafhirten in früherer Zeit schlecht angesehen. Hirten waren von niedrigem sozialen Stand, verdienten wenig, hatten keinen festen Wohnsitz und verfügten über wenig Besitz. Zudem unterstellte man ihnen oft, sich auf Kosten der Herdenbesitzer bereichern zu wollen. Im Lukasevangelium verkündet der Engel des Herrn den Hirten zwar „eine große Freude, die dem ganzen Volk (durch die Geburt Jesu Christi) zuteil“ werden soll. Den Hirten, denen es am schlechtesten ging, die am meisten der Rettung beduften, zeigte der Engel jedoch zuerst den Weg zur Krippe in Bethlehem, in der das neugeborene Christkind lag. Die Solidarität Gottes mit den Armen und Benachteiligten zeigt sich somit bereits in der Weihnachtsgeschichte.

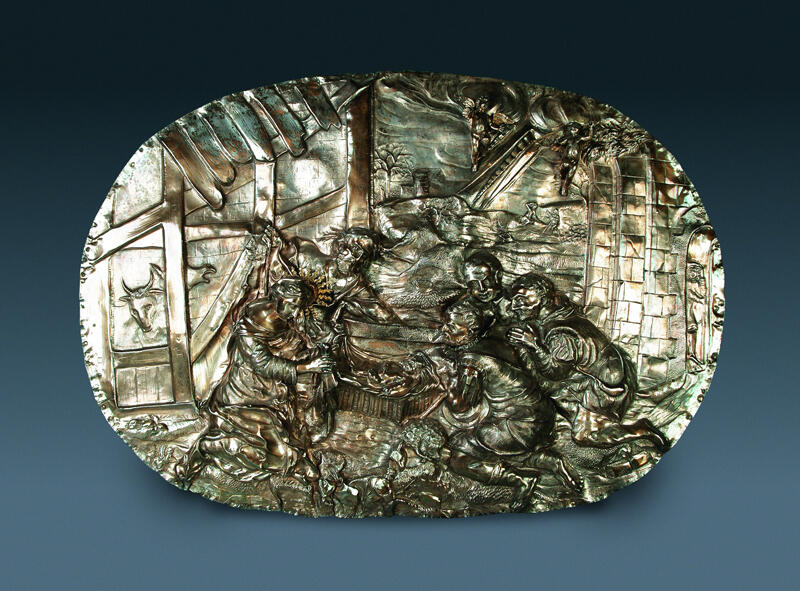

Im Diözesanmuseum St. Afra in Augsburg befindet sich eine barocke Silberplatte von Joseph Moye (um 1695-1699) mit dem Titel „Anbetung der Hirten“.

Die Platte zierte im 17. Jahrhundert den Augsburger Mariendom und zeigt die Heilige Familie: Maria, Josef und das Jesuskind sowie drei Hirten, die den neugeborenen Heiland anbeten. Im Hintergrund dieser Szene zeigt die Platte die Verkündigung der Geburt Jesu Christi durch den Engel an die Hirten.