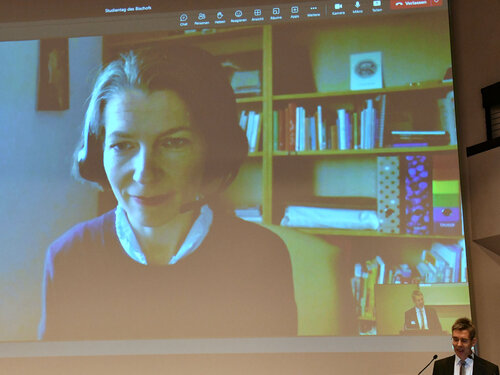

Die Dresdner Professorin für Systematische Theologie Julia Enxing verwies in ihrem per Video-Schalte gehaltenen Vortrag mit dem Titel „Der Maßstab Mensch – Zeit für einen Paradigmenwechsel“ gleich zu Beginn auf den „ausdrucksstarken“ Psalmvers, der dem Studientag als Motto gegeben war. Das Grundproblem der bisherigen Schöpfungstheologie sei es gewesen, dass sich entgegen dem Bibelwort der Mensch selbst zum Zentrum der Schöpfung gemacht habe. Dies sei etwa sichtbar im bekannten Michelangelo-Fresko in der Sixtinischen Kapelle, in dem selbst Gott bildlich zur Seite gerückt werde und Tiere völlig fehlten. Oder auch in sprachlicher Form, wenn die Essensabfrage in Tagungshäusern dem „vegetarischen“ einen „normalen“ Gast entgegenstelle: „Wir Menschen sind […] keine isolierten Wesen, die dominieren und souverän sind, sondern Teil eines von Gott geschaffenen, getragenen und geliebten, pluralen, prozesshaften Netzwerks.“ Ohne eine angemessene Wahrnehmung nichtmenschlichen Lebens und Leidens könne keine tragfähige Veränderung geschehen.

Die „Inkarnation des Göttlichen“ müsse gedanklich, sprachlich und im eigenen Tun auf die ganze Schöpfung ausgeweitet werden, fasste Bischof Bertram die Vorträge am Ende eines intensiven und dichten Studientages zusammen, dessen Impulse er in ein Treffen mit den Umweltbeauftragten der deutschen Bistümer nehmen wolle. Dem Menschen sei zudem der Auftrag gegeben, immer ein Fragender zu bleiben. Mit einem feierlichen Abendgebet in der Hauskapelle endete die Veranstaltung.

Zu den Personen:

Julia Enxing (* 1983) ist seit 2020 Professorin für Systematische Theologie am Institut für Katholische Theologie der Technischen Universität Dresden. Als solche befasst sie sich vor allem mit den Themenschwerpunkten Schuld und Sünde, Schöpfungstheologie, Gender Studies und Tier-Theologie. Seit Januar 2022 ist sie Teil des Sprecher/-innen-Teams der ARD-Sendung „Das Wort zum Sonntag“.P. Martin Lintner OSM (*1972) wurde 2001 zum Ordenspriester geweiht und wirkt seit 2011 als Professor für Moraltheologie und Spirituelle Theologe an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen. Seine Schwerpunkte liegen auf dem Gebiet der Sozialethik und der Sexualmoral.

Michael Rosenberger (*1962) hat seit 2002 den Lehrstuhl für Moraltheologie an der privaten Katholisch-Theologischen Hochschule in Linz inne. Der Umweltsprecher des Bistums Linz beschäftigt sich in seiner Forschung vor allem mit den Bereichen Umwelt- und Tierethik, Schöpfungsspiritualität und den Beziehungen zwischen Mensch und Tier.