Christi Himmelfahrt mit anderen Augen sehen

Da der Flurumgang an Christi Himmelfahrt Coronabedingt ausfallen muss, hat sich die Pfarrei Batzenhofen eine andere Alternative überlegt, wie Gläubige den Flurumgang trotzdem erleben können.

Am 40. Tag nach Ostern feiert die Kirche Christi Himmelfahrt. Und da Ostern ein "bewegliches Fest ist", der erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, variiert auch das Datum für den Himmelfahrtstag. Es ist jedoch immer ein Donnerstag, diesmal der 21. Mai.

An den drei Tagen vor Himmelfahrt finden traditionsgemäß sein langer Zeit die "Bittgänge" statt: Man zieht abends singend und betend durch die Fluren, um den Segen Gottes gegen Unwetter und für eine reiche Ernte zu erbitten. In den letzten Jahren gingen wir nach St. Blasius in Hirblingen und nach St. Wolfgang in Rettenbergen, am dritten Tag kamen die Gablinger zu uns nach Batzenhofen. Bei den Bittgängen ist es Brauch, das folgende, von H. H. Pfr. Meister eingeführte (viele sagen gedichtete) Wettersegengebet zu verwenden:

Blick, o Herr, mit Wohlgefallen

auf die Flur, die wir durchwallen.

Unser Herz erweitert sich,

denn es fühlt als Vater Dich.

Deine milde Hand gibt Segen,

gibt uns Sonnenschein und Regen.

Laß mit Frucht den Baum sich schmücken,

reich an Korn den Halm sich bücken,

an der Rebe Trauben glüh'n,

Wiesen für die Herden blüh'n.

Überall auf unsern Wegen

walte väterlich Dein Segen!

Schone, Vater, im Gewitter,

schone, wenn wir flehend zittern.

Ruf in der Gewitternacht

mit der Stimme Deiner Macht

uns zurück von bösen Wegen;

auch Dein Donner bringe Segen!

Den Abschluß der Bitttage bildet dann das Hochfest Christi Himmelfahrt: Nach der Messe findet der "Große Flurumgang" statt. Dieser führt über Gailenbach und Edenbergen nach Batzenhofen zurück. Typische Haltepunkte sind, je nach Route, die wetterabhängig gewählt wird, das "Lutzenkreuz", die Marienkapelle bei Gailenbach, die Kapelle in Edenbergen, die Marienkapelle bei Edenbergen und das "Gorikreuz".

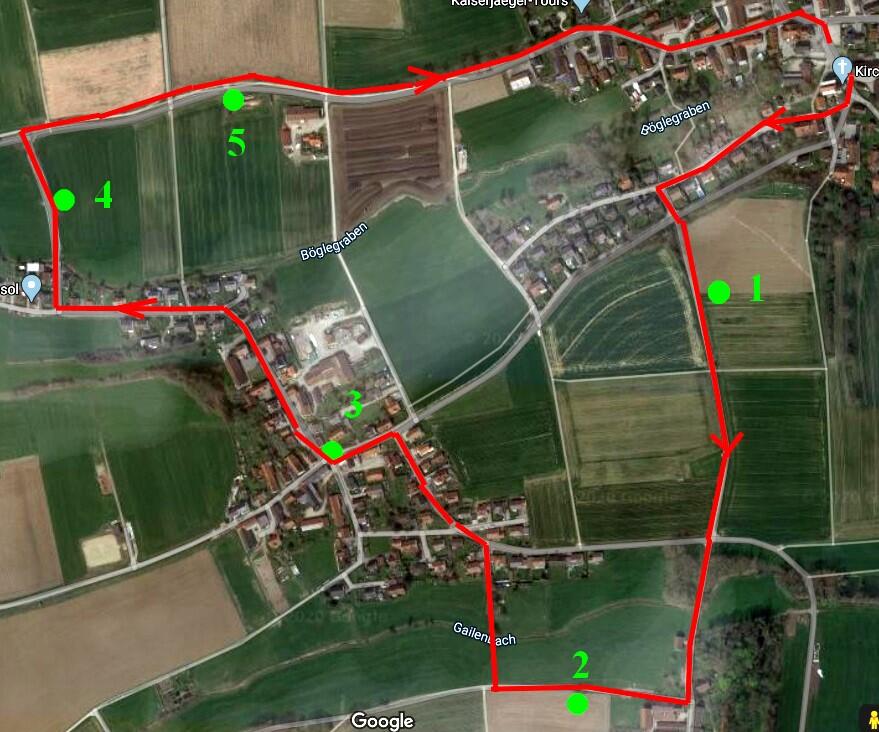

Unser Rundgang beginnt bei der Pfarrkirche St. Martin und führt uns wahlweise über die Martinstraße oder das Bögle bis zum Wasserhäusle. Hier biegen wir auf den Weg nach Gailenbach ab, der uns auf einen Bergrücken mit beeindruckendem Ausblick und zum "Lutzenkreuz" führt, der 1. Station unseres Flurumgangs.

1. Station: Lutzenkreuz

Den Namen trägt das Kreuz, weil es vom "Lutzenbauer" (Reiter) gestiftet und gepflegt wurde. Eine Bank lädt zu einer kurzen Rast oder Gebetspause ein. Die Reiters waren wohl recht gläubige Menschen, die für ihren Glauben auch Zeugnis ablegen wollten. Prangt doch an der Giebelwand des Lutzenhofs (heute Hintermayr) noch immer eine vergoldete Gipsplastik des "Wunderbarlichen Guts", jener Monstranz von Heilig Kreuz, Augsburg, in der eine "Bluthostie" aus längst vergangenen Tagen aufbewahrt wird.

Der Weg führt hinunter ins Tal und über den Gailenbach, dessen Ursprung als "Schwefelquelle" bekannt ist. Das Wasser ist jedoch nicht schwefelhaltig. Der Name hat sich wohl aus "Schwelquelle" gebildet. Der Weg führt den Berg empor zum Gailenbacher Schloß und ehem. Kloster und zweigt gegenüber denselben nach Westen ab, direkt am Miller-Hof entlang zur 2. Station, der Lourdeskapelle am Mähder.

2. Station: Lourdeskapelle von Gailenbach "am Mähder"

Die Bezeichnung „Mähder“ bezieht sich auf den direkt neben der Kapelle gelegenen Acker. An der Stelle der heutigen Kapelle befand sich zunächst ein Holzbau vom Ende des 17. Jahrhunderts, welcher der Legende nach von einem Dorfbewohner zum Dank für seine Rettung aus einer dort angelegten Wolfsgrube errichtet wurde. 1888 wurde die Kapelle im Auftrag von zwei Gailenbacher Bauern und mit finanzieller Unterstützung des auf dem Schloß Gailenbach lebenden Patriziergeschlechtes von Stetten in einen Steinbau umgewandelt. Eine weitere Geschichte berichtet von einem jungen Mädchen, das 1919 in der Kapelle vor einem heftigen Gewitter Zuflucht fand und daraufhin gelobte, in das Kloster der Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg einzutreten, was 1926 dann auch geschehen ist. Diesem Ereignis war das Entstehen des Gailenbacher Klosters zu verdanken.

Die Kapelle besteht aus einem Satteldachbau mit umlaufendem Gesims und halbrundem Schluß nach Westen und einer von zwei Säulen gestützten Vorhalle nach Osten. Die seitlichen Öffnungen zwischen den Säulen und dem eigentlichen Kapellenbau sind mit Holztafeln verschlossen. An der Dachspitze nach Westen ist ein Kreuz angebracht. Am daruntergelegenen Giebel ist der Schriftzug „O Maria – Du unsere Fürsprecherin, bitte für uns!“ aufgemalt – die Kapelle ist der Heiligen Maria gewidmet. Dementsprechend befindet sich in der vergitterten Altarnische eine Marienstatue.

Wir folgen dem Weg ein Stück weiter und biegen dann nach rechts auf einen Fußpfad ab, der uns über ein Brücklein, vorbei am Bolzplatz, nach Edenbergen führt. Jetzt ist wieder ein wenig "Bergsteigen" angesagt. Vorbei am ehemaligen Forsthaus und der ehemaligen Gaststätte kommen wir zur 3. Station.

3. Station: Ortskapelle Edenbergen

Am höchsten Punkt des Ortes, in der Nähe des Feuerwehrhauses, befinden sich das Kriegerdenkmal und die Ortskapelle in Edenbergen. Diese wurde 1850 errichtet und steht unter Denkmalschutz. Direkt neben der Kapelle befindet sich das Kriegerdenkmal. Um die Kapelle und das Denkmal herum befanden sich ursprünglich drei große Linden, die gleichzeitig mit dem Bau der Kapelle gepflanzt wurden. Die Kapelle ist ein Rechteckbau mit Satteldach und umlaufendem Gesims. Der Altarraum ist nach Süden hin offen und durch eine hellblau gestrichene Holztüre mit zwei vergitterten Bogenfenstern verschlossen.

Nun geht es bergab entlang der Lindenbergstraße in Richtung Ortsende, wo wir den Böglebach überqueren und unser Blick auf die 4. Station fällt, die Feldkapelle "Maria am Anger".

4. Station: Feldkapelle "Maria am Anger"

Die Kapelle wird sternförmig von drei als Naturdenkmal geschützten Linden umgeben. Das genaue Baujahr der Feldkapelle ist nicht überliefert, aus historischen Quellen ist aber zu schließen, dass sie in der ersten Hälfte des 18.Jahrhunderts und vor 1738 errichtet wurde. Eine erste Erneuerung der Kapelle erfolgte 1797. Die Ausstattung der Kapelle wurde im Laufe der Zeit ergänzt, so unter anderem durch die Anbringung von vier Votivtafeln aus der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts. Die Kapelle ist ein Satteldachbau mit umlaufendem Gesims, das am Giebel kräftiger ausfällt und steht unter Denkmalschutz. Der Bau läuft nach Norden mit einem halbrunden Schluß aus, auf der Südseite befindet sich eine durch zwei Rundsäulen mit Wulstkapitell gestützte kleine Vorhalle. Die seitlichen Öffnungen zwischen den Säulen und dem eigentlichen Kapellenbau sind mit Holztafeln verschlossen. In der West- und Ostwand der Kapelle befinden sich zwei zurückgesetzte Stichbogenfenster.

Die Kapelle wird sternförmig von drei als Naturdenkmal geschützten Linden umgeben. Das genaue Baujahr der Feldkapelle ist nicht überliefert, aus historischen Quellen ist aber zu schließen, dass sie in der ersten Hälfte des 18.Jahrhunderts und vor 1738 errichtet wurde. Eine erste Erneuerung der Kapelle erfolgte 1797. Die Ausstattung der Kapelle wurde im Laufe der Zeit ergänzt, so unter anderem durch die Anbringung von vier Votivtafeln aus der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts. Die Kapelle ist ein Satteldachbau mit umlaufendem Gesims, das am Giebel kräftiger ausfällt und steht unter Denkmalschutz. Der Bau läuft nach Norden mit einem halbrunden Schluß aus, auf der Südseite befindet sich eine durch zwei Rundsäulen mit Wulstkapitell gestützte kleine Vorhalle. Die seitlichen Öffnungen zwischen den Säulen und dem eigentlichen Kapellenbau sind mit Holztafeln verschlossen. In der West- und Ostwand der Kapelle befinden sich zwei zurückgesetzte Stichbogenfenster.

Der Altarraum der Kapelle ist für gewöhnlich durch eine hellblau gestrichene, zweiflügelige Tür aus Holzbalustern mit einem in der Mitte aufgesetzten Pilaster verschlossen, vor der zwei in derselben Farbe gestrichene Kniebänke aufgestellt sind. Auf dem schlichten Altar steht eine Holzfigur der Heiligen Maria mit dem kleinen Jesuskind auf dem Arm vor einem Wandgemälde an der Nordwand, das einen Erker zwischen zwei Säulen zu jeder Seite darstellt, so dass ein räumlicher Eindruck entsteht. Beidseits des Altars sind jeweils zwei Votivtafeln mit dem Gnadenbild angebracht, die aus der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts stammen. In der Kapelle befand sich früher ein Steinrelief aus Solnhofer Plattenkalk mit einer Darstellung des Englischen Grußes, das etwa um 1500 geschaffen wurde und dessen ursprüngliche Herkunft unbekannt ist. Das Relief befindet sich heute als Dauerleihgabe im Maximilianmuseum in Augsburg. Jedes Jahr am 15. August, dem Hochfest Mariä Himmelfahrt, findet hier ein Feldgottesdienst der Pfarrgemeinde Sankt Martin statt.

Von dieser Kapelle führt uns der Weg über die Rettenberger Straße und dann auf dem Fuß- und Radweg entlang zurück nach St. Martin, Batzenhofen, jedoch nicht ohne einen kurzen Aufenthalt beim "Gorikreuz", unserer 5. Station.

5. Station: Feldkreuz "Gorikreuz"

Ähnlich wie der Lutzenbauer hat auch die Familie Gori (Rößle) ein Kreuz auf ihrer Flur aufgestellt und damit Zeugnis für ihren christlichen Glauben abgelegt.

(Die Texte über die Kapellen entstanden in Anlehnung an Wikipedia und den Kapellenbetreuern)

Die Prozession endet offiziell an der Pfarrkirche mit dem Schlußsegen, doch überall unterwegs wird der Prozessionszug kürzer, da einzelne an ihrem Zuhause vorbeikommen und sich den Rückweg ersparen möchten. Und da es bei unserer privaten Rundwanderung weder vor dem Start einen Gottesdienst, noch am Ende einen Schlußsegen gibt, steht es uns frei, auch nur eine Teilstrecke von den etwa 3,5 Kilometern zu gehen.

Die Karte und die nachfolgenden Fotos dienen der Orientierung und sollen Lust machen, die 5 Stationen im Original bei frischer Luft und Vogelzwitschern zu genießen.

Bild 1: "Lutzenkreuz": Georg Schneider

Bild 2: Lourdeskapelle Gailenbach: Herbert Gründler

Bild 3: Dorfkapelle Edenbergen: Herbert Gründler

Bild 4: Kapelle Maria am Anger: Herbert Gründler

Bild 5: "Gorikreuz": Franz Köhler