Seit 65 Jahren Seelsorge für die katholischen Deutschen aus Russland

Augsburg (pba). Am heutigen Sonntag, 6. November, hat die katholische Aussiedlerseelsorge der katholischen Deutschen aus Russland, Kasachstan und den anderen GUS-Staaten ihr 65-jähriges Jubiläum in Augsburg gefeiert. Die Feierlichkeiten haben mit einem Pontifikalamt in der Hauskapelle im Haus Sankt Ulrich in Augsburg begonnen, den der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für die Flüchtlings-, Vertriebenen- und Aussiedlerseelsorge, Weihbischof Dr. Reinhard Hauke aus Erfurt, mit zahlreichen Vertretern aus anderen deutschen Bistümern zelebriert hat. Weihbischof Hauke sagte in der Predigt: „Die Innerlichkeit und das Nachsinnen, das die katholischen Deutschen aus Russland und den anderen GUS-Staaten mitbringen, ist ein großer Schatz für die Menschen hier in Deutschland.“ Der Erfurter Weihbischof freute sich über das Jubiläum und sagte zu den über 200 Gästen aus ganz Deutschland: „Von Herzen wünsche ich, dass das was vor 65 Jahren durch Sie, oder Ihre Vorfahren, begonnen wurde, auch in Zukunft weitergeht.“ Er dankte den „Brückenbauern“, „die von Russland hierher gekommen sind und jetzt auch denen helfen, die nun kommen.“

Im Anschluss an das Pontifikalamt im Haus Sankt Ulrich hielt der Augsburger Domdekan Dr. Dietmar Bernt während Festaktes die Festansprache. Für seine zahlreichen Verdienste bis über die Diözesangrenzen hinaus wurde ihm ausdrücklich gedankt.

Sehen Sie hier eine Bildergalerie zum Pontifikalgottesdienst und Festakt im Haus Sankt Ulrich.

Nachfolgend ist die Festansprache von Domdekan Dr. Dietmar Bernt dokumentiert:

Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich (nicht?) aufgenommen

Spätaussiedlerpastoral – eine Nagelprobe auf den Realitätsbezug unserer pastoralen Prinzipien und Prioritäten

Seit dem Jahre 1950 sind etwa 3 Millionen Spätaussiedler aus den Republiken der ehemaligen Sowjetunion in die Bundesrepublik eingewandert.

Bis zum Fall des Eisernen Vorhangs waren es jährlich kleinere Kontingente; Menschen, die meist die deutsche Sprache gut beherrschten, noch über Kenntnisse der deutschen Kultur verfügten und sich daher unauffällig integrieren konnten.

Das Ende des kommunistischen Regimes ermöglichte aber die Ausreise für eine wesentlich größere Zahl pro Jahr, einschließlich der nichtdeutschen Ehepartner. Die Mehrzahl der jetzt Ankommenden hatte in ihren Familie nicht mehr deutsch gesprochen. Diese fehlenden Deutschkenntnisse stellten sich zunehmend als starkes Hindernis für die Integration heraus. Dazu kam, dass die Menschen in einem sowjetischen Umfeld sozialisiert worden sind, welches das kollektive und das persönliche Bewusstsein, die Denkgewohnheiten und Lebensmodelle selbst dann noch beeinflusst hat, wenn man dem Regime kritisch gegenüber stand.

Das Hauptmotiv für die Übersiedelung war nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Erwartung, für sich selbst und vor allem für ihre Kinder eine bessere Zukunft zu sichern.

Von den drei Millionen Spätaussiedlern gab etwa ein Fünftel bei der Datenerfassung an, dass sie katholischen seien. Das bedeutet, dass über eine halbe Million Katholiken der katholischen Kirche vor allem in den letzten zwei Jahrzehnten zugewachsen sind.

Unter der Bezeichnung „katholisch“ verbirgt sich aber eine große Bandbreite. Da gibt es durchaus Leute, die eine Untergrundkirche gelebt haben und für ihren Glauben viel riskierten. Doch die Mehrzahl hatte kaum Gelegenheit, im Glauben unterrichtet zu werden, Gottesdienste zu feiern und den Glauben zu praktizieren. So wird man die Mehrzahl der Ankommenden als der Kirche eher fernstehend und nicht praktizierend einschätzen müssen. Wenn auch bei manchen die Kirchenkritik der atheistischen Propaganda nachwirkt, so zeigen die meisten keine Ablehnung gegenüber der Kirche, ja sogar Offenheit und Interesse, sofern diese ihnen einladend begegnet. Es ist gewiss nicht übertrieben, wenn man feststellt, dass der starke Zustrom der Aussiedler vor allem in den ersten Jahren nach der Wende einen außerordentlichen Kairos für das pastorale Handeln der Kirche darstellte. Doch leider wurde die Chance und Dringlichkeit dieser Aufgabe nicht immer erkannt.

In unserer Diözese hat eine Person aus dem Kreis der Spätaussiedler das Anliegen so vorgebracht, dass es verstanden werden musste. In ihren Erzählungen wurden die Geschichte und der Leidensweg dieser Menschen anschaulich, und es konnte einigermaßen nachempfunden werden, wie fremd für sie die Welt und auch die Kirche sein mussten, in die sie gekommen waren. Da war die Einsicht unausweichlich, dass die Kirche die Fremdheit für diese Menschen nur verlieren wird, wenn persönliche Begegnungen und Erfahrungen mit Geistlichen und anderen Vertretern der Kirche eine neue Vorstellung von Kirche ermöglichen. Und wir erkannten, dass wir jemanden aus dem Kreis der Spätaussiedler benötigten, jemanden, der ihr Schicksal teilt, ihre Geschichte und Kultur kennt, deutsch wie russisch spricht und im Glauben der Kirche zuhause ist. Denn eine solche Person kann optimal die Brücken- und Dolmetscherfunktion zwischen den Spätaussiedlern und den Einrichtungen und Angeboten der Kirche wahrnehmen. Wir konnten im Bischöflichen Seelsorgeamt Frau Hosmann als Beauftragte für die Seelsorge an den Spätaussiedlern anstellen; eine Person mit hoher Bildung und großer pädagogischer Begabung, die berufsbegleitend noch Theologie im Fernkurs studierte. So war sie für ihre Aufgabe in Zusammenarbeit mit einigen Augsburger Pfarrern und ihren Helferinnen und Helfern gut gerüstet.

Ohne das enorme Engagement von Frau Hosmann auch nur im Geringsten schmälern zu wollen, muss doch gesagt werden, dass in diesen ersten Jahren nach der Wende das pastorale Bemühen durch verschiedene Umstände begünstigt wurde.

Die Aussiedler, die beispielsweise für Schwaben zugeteilt waren, kamen alle zunächst in die Übergangswohnheime nach Augsburg. Hier blieben sie, meist in sehr beengten Verhältnissen, über mehrere Monate. Hier trafen sie aber auf die Vertreterin der Kirche, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite stand, die einfach half, die unmittelbare Not zu lindern. Sie unterstützte sie bei Behördengängen und beim Ausfüllen von Formularen und war später oft bei der Wohnungs- und Arbeitssuche behilflich. Wenn dieselbe Person dann zu einer Kirchenführung, zu Bibelkreisen oder zur Sakramentenvorbereitung einlud und selbstverständlich mit dabei war, dann war das Eis gebrochen, die Fremdheit überwunden, und die Begegnung mit den Augsburger Pfarrern wurde gerne wahrgenommen.

Ich möchte die vielfältigen pastoralen Aktivitäten dieser ersten Phase nicht weiter ausführen, da sie in einem späteren Beitrag ausführlich dargelegt werden. Doch ich darf in Erinnerung rufen, dass der „Erfolg“ auch damit zusammenhängt, dass alle Aussiedler, weil sie durch das „Nadelöhr“ Übergangswohnheim kommen mussten, von einer Beauftragten der Kirche gut erreicht werden konnten, die für diese Begegnung bestens qualifiziert war. Außerdem hatten alle Zeit, und die Angebote der Pastoral waren für viele eine willkommene Abwechslung. Dazu kommt, dass sie in vielfacher Weise der Hilfe bedürftig waren und eine Kirche erleben konnten, die sich die Nöte der Menschen zu Eigen macht und ihnen tatkräftig zur Seite steht.

Für viele waren diese ersten Monate auch Gelegenheit zur Firmvorbereitung und damit ein Weg zur vertieften Einführung in den Glauben, verbunden mit der Möglichkeit, verschiedene Pfarrer kennen zu lernen, die ein Herz für die Spätaussiedler haben. Am Firmtag konnten sie sogar dem Bischof begegnen und beim anschließenden Treffen im Haus St. Ulrich ungezwungen mit ihm sprechen. Für sie war daher die Kirche nicht mehr anonyme Institution, sondern sie hatten ein freundliches, einladendes Antlitz gewonnen.

Inzwischen hat sich die Situation für die meisten der Spätaussiedler grundlegend gewandelt. Sie haben vorwiegend in den größeren und mittleren Städten und deren Umfeld Wohnung und Arbeit gefunden. Der Wunsch, möglichst rasch einen gewissen Lebensstandard zu erreichen und vor allem ihren Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen, führt nicht selten dazu, dass alle Lebensenergie für die Sorge um das Materielle aufgewendet wird. Dazu kommt, dass das Fernsehen Jung und Alt mit Einstellungen, Ansichten und Bildern konfrontiert, welche für die Älteren schockierend sind und die Jungen verunsichern oder zu einer falsch verstandenen Freiheit verführen. Viele Eltern sind sehr unsicher in ihrer Elternrolle. Hatten sie nach dem Erstkontakt mit Kirche gehofft – auch mit Blick auf ihre Kinder – in ein christlich geprägtes Land zu kommen, erlebten sie nun am Arbeitsplatz und meist auch in der Nachbarschaft ein säkularisiertes, ja bisweilen kirchenfeindliches Umfeld.

Wie notwendig wäre es, in dieser zweiten Phase ihres Hier seins, in der die meisten sich allmählich beheimaten, dass diese Beheimatung auch im Raum der Kirche stattfände!

Dazu müsste der Erstkontakt aus der Zeit der Übergangswohnheime vor Ort in den Pfarreien weitergeführt und vertieft werden. „Ob Integration gelingt, entscheidet sich in hohem Maß vor Ort: in den Städten, den Wohnsiedlungen und Nachbarschaften.“ Man kann dieses Wort aus dem Schreiben der Bischöfe „Integration fördern – Zusammenleben gestalten“ nur unterstreichen und es besonders auf unsere Pfarreien anwenden.

Diese waren freilich meist der Ansicht, dass die Aussiedler, nachdem sie sich ins Berufsleben integrieren konnten, dies auch im kirchlichen Bereich könnten, wenn sie nur wollten. „Wir sind offen, aber wir laufen ihnen nicht nach.“

Das ist nicht gerade „missionarisch Kirche sein“. Die Sekten und die Freikirchen waren hier wesentlich aktiver. Sie machten systematisch Hausbesuche, boten Hilfen an und schulten ihre Seelsorger zum Teil in der russischen Sprache, und nicht wenige wanderten zu ihnen ab. Sicher gab es da und dort auch in unseren Pfarrgemeinden Bemühungen um Kontakt und auch pfarrliche Hilfen für Spätaussiedler, aber Enttäuschungen und Misserfolge blieben nicht aus und waren oft die Rechtfertigung, weitere Versuche zu unterlassen. Andererseits vermittelte sich den Spätaussiedlern nicht selten in ihrem Wohnumfeld ein Bild der einheimischen Gesellschaft, das keinen Anreiz zur Integration bot. So blieb man lieber unter sich.

Der Rückzug auf die eigene Gruppe ist eine Verhaltensweise, die in allen Migrationsprozessen zu beobachten war und ist. Denn hier findet man Halt, Unterstützung und Verständnis für die eigenen Probleme. Für die Integration wird dieses Verhalten allerdings dann zum Problem, wenn sich die Gruppe gegenüber der Gesamtgesellschaft abschließt, wenn es zur Ghettoisierung kommt, wenn insbesondere Jugendliche sich in Cliquen, die nur aus Russlanddeutschen bestehen, in eine Eigenwelt zurückziehen. Diese Entwicklung wurde gerade bei den Jugendlichen vielfach noch dadurch gefördert, dass die Stigmatisierung der Deutschstämmigen als „Deutsche“ oder gar als „Nazis“ in der Sowjetunion nach der Übersiedelung in die Bundesrepublik nicht selten in die Stigmatisierung als „Russen“ umschlug.

Welch eine Herausforderung ist diese Situation für die Kirche!

Man könnte sagen, es ist eine Nagelprobe für den Realitätsbezug unserer pastoralen Prinzipien und Prioritäten.

Die Bischöfe betonen im Blick auf die Migranten im Allgemeinen, was im Bezug auf die Spätaussiedler im Besonderen gelten müsste: „Die ‚Zeichen der Zeit’ fordern Integrationsengagement und Integrationskompetenz. Alle Kräfte in unserem Land müssen ihren Beitrag erbringen, wenn ein gesamtgesellschaftlicher Lernprozess erfolgreich in Gang gesetzt werden soll. Die Kirche weiß sich dabei in besonderer Weise gefordert. Ihre Ressourcen und Kompetenzen kommen sowohl in ihren Diensten und Einrichtungen wie auch im persönlichen Zeugnis der Gläubigen zum Tragen“ (aaO, S. 16).

Das Konzil hat uns aufgefordert, die „Zeichen der Zeit“ im Licht des Evangeliums zu deuten. Im Evangelium hören wir den Herrn sagen: „Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen.“ Fremd kann man auch sein, wenn man in das Land seiner Ahnen zurückkehrt, obdachlos, im Sinne fehlender Beheimatung, auch wenn man ein Dach über dem Kopf hat.

In „Novo Millennio Ineunte“, dem „pastoralen Testament“ von Papst Johannes Paul II akzentuiert er einige pastorale Prioritäten.

Er betont, dass unsere pastorale Planung sich am Neuen Gebot ausrichten muss, das der Herr uns gegeben hat: „Wie ich Euch geliebt habe, so sollt auch Ihr einander lieben“ (Joh 13,34). Er zitiert die Gerichtsrede bei Mt 25, der der Titel dieses Aufsatzes entnommen ist, und stellt mit unmissverständlicher Klarheit fest: „Daran misst die Kirche ihre Treue als Braut Christi nicht weniger, als wenn es um die Rechtgläubigkeit geht“ (NMI 49). Noch pointentierter sagt Papst Benedikt XVI.: „Liebe zu üben für die … Notleidenden, welcher Art auch immer, gehört genauso zu ihrem (der Kirche) Wesen wie der Dienst der Sakramente und die Verkündigung des Evangeliums“ (DCE 22). „Jesus Christus lehrt uns nicht eine Mystik der geschlossenen Augen, sondern eine Mystik des offenen Blicks und damit die unbedingte Wahrnehmungspflicht für die Lage des anderen, für die Situation, in der der Mensch sich befindet, der gemäß dem Evangelium unser Nächster ist“ (Papst Benedikt XVI, nach BzC 29f).

Damit ist unter diakonischem Aspekt hinreichend begründet, warum die Kirche, die Pfarrgemeinden und die einzelnen Christen sich mit einem „sehenden Herzen“ der Situation der Spätaussiedler zuwenden müssen.

Diese Forderung wird noch verstärkt durch den Blick auf die Kirche als Communio. Sind wir nicht miteinander und füreinander Glieder am Leibe Christi? Jedes Glied ist für Christus wertvoll, jedem schenkt er seine Liebe bis zum Äußersten. Ist das nicht die tiefste Begründung für Solidarität, Verantwortung füreinander und selbstlose Liebe?

Doch was theologisch schlüssig ist, wird nicht automatisch im Leben umgesetzt. Papst Johannes Paul II. meint daher mit nüchternem Realismus: „Die Kirche zum Haus und zur Schule der Gemeinschaft zu machen, darin liege die große Herausforderung in dem beginnenden Jahrtausend. Vor der Planung konkreter Initiativen gelte es, eine Spiritualität der Gemeinschaft zu fördern. Diese bedeutet auch die „Fähigkeit, vor allem das Positive im anderen zu sehen, um es als Gottesgeschenk anzunehmen und zu schätzen: Nicht nur ein Geschenk für den anderen, der es direkt empfangen hat, sondern auch ein ‚Geschenk für mich’. Spiritualität der Gemeinschaft heißt schließlich, dem Bruder ‚Platz machen’ können, indem ‚einer des anderen Last trägt’ (Gal 6.2) …“(NMI 43).

Vor allem das Positive im anderen sehen und schätzen und dem anderen Platz machen können – hat dies nicht eine besondere Relevanz in der Beziehung zu den Spätaussiedlern in unseren Gemeinden?

Das Wesen der Kirche drückt sich in einem dreifachen Auftrag aus: Verkündigung von Gottes Wort, Feier der Sakramente und der Dienst der Liebe. In diesem dreifachen Dienst vollzieht sich auch die Spätaussiedlerpastoral.

Die Kirche hat seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil den Gläubigen zu vermitteln versucht, dass das Werk der Evangelisierung eine Grundpflicht des Gottesvolkes ist (AG 35, EN 59). Papst Benedikt XVI. hat in seinem jüngsten nachsynodalen Schreiben „Verbum Domini“ betont: Dieses Bewusstsein muss in jeder Pfarrei, Gemeinschaft, Vereinigung und kirchlichen Bewegung neu geweckt werden. Die ganze Kirche ist missionarisch, und jeder ist seinem Lebensstand gemäß berufen, einen entscheidenden Beitrag zur christlichen Verkündigung zu leisten (VD 94).

Als Adressaten der Verkündigung werden seit „Evangelii Nuntiandi“ besonders die Fernstehenden, die Nichtpraktizierenden und Nichtglaubenden ins Blickfeld gerückt. Für diejenigen, die einmal vom Christentum geformten worden waren, aber im Getriebe des Alltags oder aufgrund des säkularisierten und teilweise kirchenfeindlichen Umfeldes die Glaubenspraxis verloren haben oder nur noch formalistisch wahrnehmen, wird eine Neuevangelisierung als unabdingbar angesehen.

Sollten die Spätaussiedler nicht bevorzugte Adressaten der Evangelisierung sein, vor allem wenn man diese in der umfassenden Weise von Evangelii Nuntiandi versteht:

„Evangelisieren besagt für die Kirche, die Frohbotschaft in alle Bereichen der Menschheit zu tragen und sie durch deren Einfluss von innen her umzuwandeln und die Menschheit selbst zu erneuern …. Die Kirche evangelisiert, wenn sie sich darum bemüht, allein durch die göttliche Kraft der Botschaft, die sie verkündet, zugleich das persönliche und kollektive Bewusstsein der Menschen, die Tätigkeit, in der sie sich engagieren, ihr konkretes Leben und ihr jeweiliges Milieu umzuwandeln“ (EN 18) und damit auch zu erreichen, „dass durch die Kraft des Evangeliums die Urteilskriterien, die bestimmenden Werte, die Interessenspunkte, die Denkgewohnheiten, die Quellen der Inspiration und die Lebensmodelle der Menschheit, die zum Wort Gottes und zum Heilsplan im Gegensatz stehen, umgewandelt werden (EN 19)“.

Doch wie erreichen wir die Spätaussiedler mit unserer Verkündigung?

Zu den regelmäßigen Kirchenbesuchern zählt nur ein kleiner Teil. Zu Glaubensgesprächskreisen und Bibelrunden wird man auch nur eine kleinere Zahl bewegen können. Dennoch sollte man versuchen, wo immer in einer Pfarrei solche Gruppen existieren, Spätaussiedler gezielt und persönlich dazu einzuladen. Wichtig ist, dass in solchen Gruppen ihr Leben zur Sprache kommen kann, da sie ja lernen sollen, Glauben und Leben miteinander zu verknüpfen. Aber man sollte sie nicht drängen, aus ihrem Leben zu erzählen, da sonst die Gefahr besteht, dass sie sich eher verschließen.

Das katechetische Engagement der Kirche muss in Zukunft stärker die Erwachsenen und älteren Jugendlichen in den Blick nehmen. Das gilt ganz grundsätzlich und nicht nur für die Spätaussiedler. Dazu braucht es differenzierte Wege der Glaubensvermittlung: Wege der Erstverkündigung für diejenigen, die (wieder) neu anfangen wollen, aber auch Wege der systematischen und vertiefenden Einführung in den Glauben, in die Liturgie und das Gebet der Kirche. Solche Angebote wird nicht jede Pfarrei schultern können, aber in der Zusammenarbeit mehrerer Pfarreien oder auf der Ebene des Dekanates sollte es ermöglicht werden. Dies wäre dann eine gute Gelegenheit, dass Spätaussiedler und Einheimische sich zusammen auf solche Glaubenswege begeben. Auch eine kleine Zahl Engagierter und vom Glauben Entflammter könnte zu wichtigen Multiplikatoren in der Spätaussiedlerpastoral werden.

In Bezug auf die Situation der Spätaussiedler ist es besonders wichtig, dass katechetisches Bemühen als ganzheitlicher Vollzug realisiert wird, was bedeutet, dass die „katechetischen Standards“ beachtet werden. (vgl. zum Ganzen „Katechese in veränderter Zeit“ S. 18ff)

Katechese muss situations- und erfahrungsbezogen sein. Die Menschen sollen im Glauben einen Bezug zu ihren heutigen Lebenserfahrungen entdecken. Die Lebensgeschichte soll zunehmend als Glaubensgeschichte gelesen werden.

Katechese muss evangeliumsgemäß sein. D. h. es ist vor allem Gott zu verkünden, der in Jesus Christus sein Antlitz gezeigt, sein Herz aufgetan und uns bis zum äußersten geliebt hat. Und die Verkündigung muss geprägt und inspiriert sein von der Art und Weise, wie Jesus in den Evangelien den Menschen begegnet ist.

Katechese muss prozesshaft und begleitend sein. Der katechetische Weg des Hineinwachsens in den Glauben ist von unterschiedlicher Dauer. Es geht nicht nur um eine Aneinanderreihung von Themen und Inhalten, sondern die Katechese fördert und begleitet die persönliche Gottesbeziehung. Katechetisches Lernen braucht Bezugspersonen und Glaubensbegleiter.

Katechese muss positiv und verbindlich sein. Zum Glaubensweg gehört eine wachsende Verbindlichkeit: die Bereitschaft zur Begegnung mit Christus in der Kirche und in den Sakramenten. Katechese will zum Bekenntnis hinführen. Sie muss deshalb mit der christlichen Überlieferung, die geglaubt, gelebt und gefeiert wird, vertraut machen. Die Zustimmung zum Glauben offenbart sich konkret durch einen sichtbaren Eintritt in eine Gemeinschaft von Gläubigen.

Katechese muss partizipatorisch sein. Der Weg des Glaubens ist kein einseitiger Prozess, alle sind Handelnde und Teilnehmende zugleich.

Inhalte und Methoden müssen in Personen verkörpert sein. Diese letzte Bestimmung ist auch in den übrigen katechetischen Standards immer mitgedacht. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt in der Spätaussiedlerpastoral.

Insbesondere die jüngere Generation wird sich und evtl. auch dem Vertreter der Kirche die Frage stellen: „Was bringt mir der Glaube?“ Unsere Antworten, die wir zu geben versuchen, werden geprüft an der Glaubwürdigkeit, mit dem unser Leben die Aussaat des Wortes begleitet. Daher besteht eine grundlegende Voraussetzung, um andere zur Weggemeinschaft im Glauben einzuladen darin, dass Christen selbst „neu lernen“, Jesus Christus als den Weg, die Wahrheit und das Leben (vgl. Joh 14,6) anzunehmen.

Alle Feste, die mit Kindern gefeiert werden, sind – soweit es der Pastoral gelingt, die Kinder für den religiösen Inhalt des Festes zu interessieren – eine günstige Gelegenheit, auch den Eltern diese Inhalte zu erschließen. Das große Interesse der Eltern, dass ihre Kinder sich gut in die Kindergartengruppe oder Schulklasse integrieren, kann bei Elternabenden, Kommunion- und Firmvorbereitung eine Chance für die Elternkatechese sein. Bei allen Kasualien werden die katholischen Spätaussiedler in der Regel die Dienste ihrer Kirche in Anspruch nehmen. Das sind immer auch Chancen für eine Verkündigung in einer Situation besonderer Aufgeschlossenheit seitens der Hörer.

Wir hatten vernommen, wie es in der ersten Phase entscheidend war, einen Menschen zu finden, der die Brücke schlägt zwischen den Vertretern der Kirche, den kirchlichen Einrichtungen und den Spätaussiedlern. Er muss Ansprech- und Bezugsperson sein, anerkannt und auskunftsfähig, vermittelnd und motivierend. Er muss fest in der Kirche verankert sein und zugleich fest in der Volksgruppe.

Nach der Pensionierung von Frau Hosmann haben wir mit Herrn Josef Messmer wieder so einen „Brückenmenschen“ gefunden. Doch die Spätaussiedler sind im ganzen Gebiet des Bistums verstreut, wobei es durchaus einige Ballungsräume gibt. Herr Messmer kann also nicht in all diesen Orten die Seelsorge an seinen Landsleuten wahrnehmen. Wir werden daher versuchen, dass wir in den Pfarreien mit großem Spätaussiedleranteil solche Ansprechpartner und Bezugspersonen finden, die bereit sind ehrenamtlich mitzuarbeiten. Diese „Brückenmenschen“ kann unser Diözesanreferent schulen und begleiten, dass sie in ihrer Pfarrei mithelfen, die Spätaussiedler besser kirchlich zu beheimaten. Es ist beabsichtigt, dass in solchen Pfarreien ein Spätaussiedler in den Pfarrgemeinderat gewählt oder berufen wird, und dass ein Pfarrgemeinderatsausschuss zur kirchlichen Beheimatung der Spätaussiedler gegründet wird, in dem Einheimische und Spätaussiedler zusammen überlegen, was in ihrer Pfarrei möglich und nötig ist. Wenn sich Pfarreien zu Glaubenswegen für Erwachsene durchringen können, an denen Spätaussiedler und Einheimische gemeinsam teilnehmen, werden sie bald entdecken, dass dies die Gemeinde von innen her erneuert und dem Miteinander von Spätaussiedler und Einheimischen ein solides Fundament gibt.

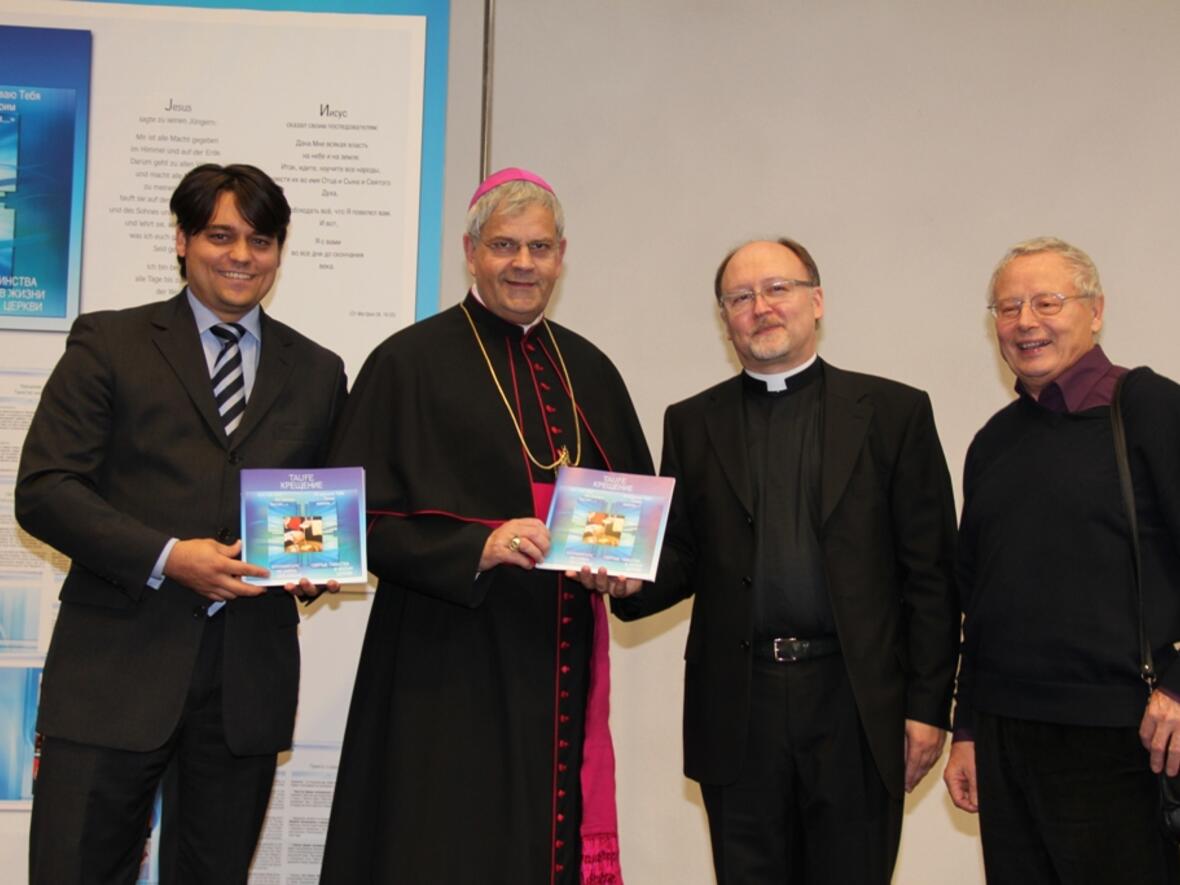

Weitere Höhepunkte des Nachmittags waren zwei Buchvorstellungen. Zum einen ist die Festschrift zum 65-jährigen Jubiläum erscheinen und zum anderen wurde eine zweisprachige Taufbroschüre vorgestellt, mit Bilder und Texten in Russisch und Deutsch.

Bereits im Vorfeld des Jubiläums hatte es den Wettbewerb „Jugend schreibt“ für 15 bis 25-jährige gegeben. Im Rahmen des Festaktes wurden die Gewinner ausgezeichnet. Die 10-Jährige Gerda Zeplit aus Augsburg hat mit ihrem Text und Bild „Meine Gedanken über Gott und die Welt“ einen Sonderpreis erhalten.

Zur Geschichte der bundesweiten Aussiedlerseelsorge:

Die Aussiedlerseelsorge begann 1946 mit dem Wirken von Prälat Nikolaus Pieger (1900-1983), der sich nach seiner Heimkehr aus der Gefangenschaft 1946 der Seelsorge an den Russlanddeutschen in der Bundesrepublik widmete. Seine Tätigkeit in den Jahren nach 1946 war eine Fortsetzung seines seelsorglichen Wirkens in Odessa (Krim/Ukraine), wo er als Generalvikar von Bischof Markus Glaser seit 1941 wirkte.

Viele Jahre später, erst 1977, wurde die Seelsorgstelle der Deutschen Bischofskonferenz für die deutschen Katholiken aus Russland gegründet, deren erster Beauftragter Pfarrer Peter Macht, ein Russlanddeutscher aus dem Bistum Fulda, war. Seit 1990 wurde Pater Eugen Reinhardt SVD in dieses Amt berufen. Seit 2007 wird die Russlanddeutsche Seelsorge von Dr. Alexander Hoffmann fortgeführt.

Mittlerweile ist die katholische Aussiedlerseelsorge in 27 Diözesen Deutschlands vertreten. Von den 2,7 Mio. Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion sind etwa 25 Prozent, also ca. 675.000, Katholiken. Die katholische Aussiedlerseelsorge widmet sich aller Aussiedler, unabhängig von ihrer Konfession.

Aufgaben der Aussiedlerseelsorge:

Das „Nicht-im-Stich -lassen“ der Gläubigen in schwierigsten Situationen war und ist Auftrag dieser Seelsorgstelle. Sie will helfen, dass Landsleute in den katholischen Gemeinden vor Ort und in den verschiedenen katholischen Organisationen und Gemeinschaften Beheimatung finden. Zudem bietet sie eine geistige Heimat.

Weitere Informationen sind auch auf der Homepage www.kath-deutsche-aus-russland.de abrufbar.