Auf den Spuren der Künstlichen Intelligenz

Das Feld von Computersystemen, die selbstständig lernen und autonome Entscheidungen treffen können, nennt man „Künstliche Intelligenz“. Wird diese KI, deren Entwicklung derzeit weltweit forciert wird, ein Segen für die Menschheit – oder eher ein Fluch? Dieser Frage ist der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Augsburg in seiner Herbstvollversammlung am vergangenen Wochenende nachgegangen. Mit zwei Vorträgen zum Thema KI und einem Besuch in der Universität Augsburg machten sich die Vertreter und Vertreterinnen der katholischen Laien ein vielschichtiges Bild vom aktuellen Stand der Forschung. Vor dem mit Spannung erwarteten Thementag am Samstag standen am Freitag allerdings noch Aussprachen über aktuelle Fragen im Bistum Augsburg auf dem Programm.

Dabei sprach Generalvikar Msgr. Dr. Wolfgang Hacker eingangs über die finanzielle Situation im Bistum Augsburg. Den von Bischof Bertram im Juli einberufenen Steuerungsausschuss „priorisieren und finanzieren“ bezeichnete der Generalvikar als ein Projekt, hinter dem „die Zukunft der Diözese Augsburg“ stecke. Msgr. Dr. Hacker: „Dies ist eine der großen Hauptaufgaben und Anliegen in meiner Aufgabe als Generalvikar. Denn wenn wir den Blick in die nächste Zukunft werfen, schon auf den nächsten Doppelhaushalt 2025/26, dann müssen wir zwischen Einnahmen und Ausgaben ein gehöriges Delta in den Blick nehmen.“ Wenn man nichts unternehme, werde dieses Delta bis 2030 einen dreistelligen Millionenbetrag ausmachen, allerdings: „Im Gegensatz zu anderen Diözesen haben wir eine Situation, die uns nicht panisch werden lässt.“

Klar sei, sagte der Generalvikar und zitierte damit Bischof Bertram, das die Seelsorge im Leben des Bistums „Vorfahrt“ habe: „Das ist die Lebensader unseres Bistums“. Gegenüber den Vertretern des Diözesanrates sprach Msgr. Dr. Hacker die Einladung aus, in einen Dialog zu treten und dem Steuerungsausschuss auch Vorschläge zu machen.

Die Diözesanratsvorsitzende Hildegard Schütz griff in ihrem Bericht die Rückmeldungen der Diözesanratsmitglieder aus einer internen Umfrage zur Arbeitsweise des Laiengremiums auf. Vor allem die Kommunikation aus den Pfarrgemeinden zum Diözesanrat und zurück sei ein wichtiges Thema gewesen. Hier ermunterte die Vorsitzende zu noch größerer Aktivität: „Die Kommunikation kann nur so effektiv sein, wie sie von den Diözesanratsmitgliedern sowohl in die Pfarreien als auch in die Verbände hinein wahrgenommen wird!“

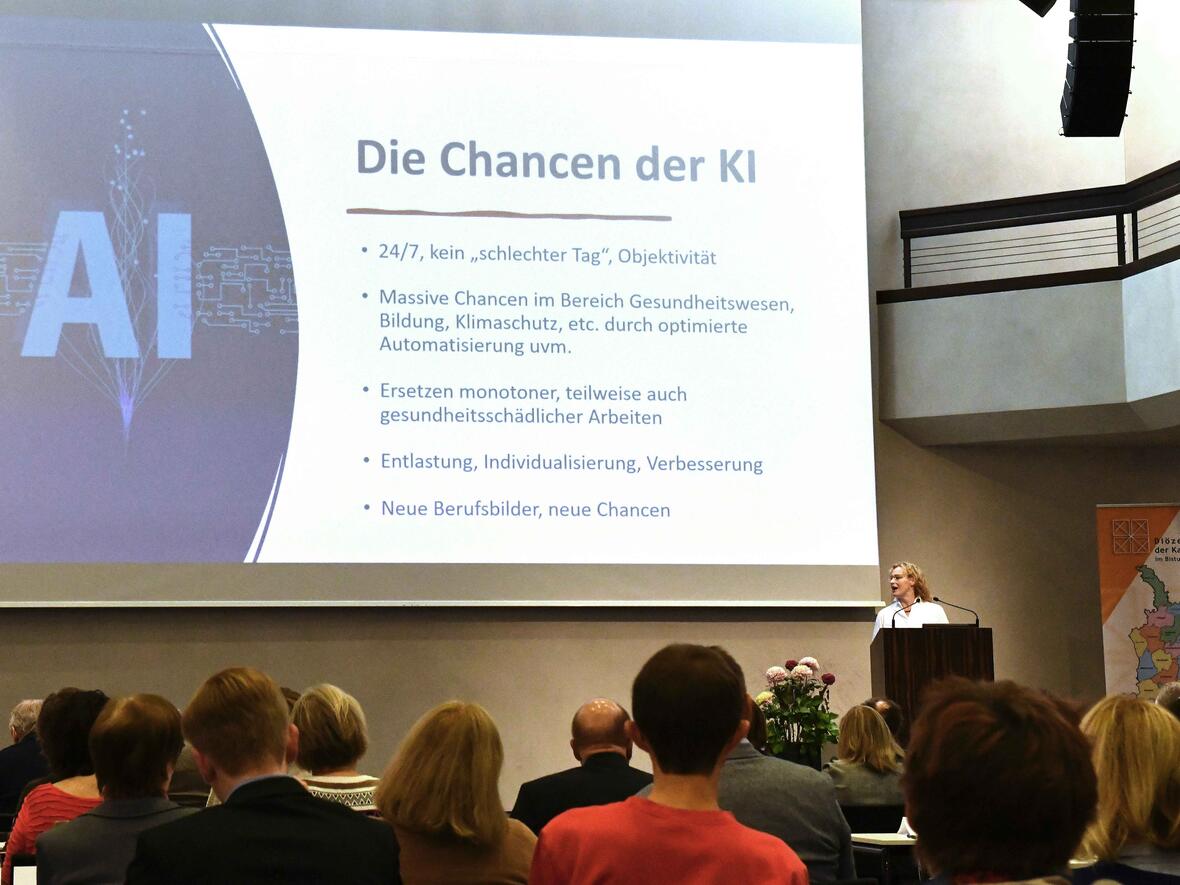

Mit zwei Vorträgen zum Thema „Künstliche Intelligenz“ begann der Thementag am Samstag. „Quo vadis, KI?“ fragte Prof. Dr. Dagmar Schuller, Tech-Expertin aus München und Geschäftsführerin eines Unternehmens für KI-basierte Audioanalyse. Vorbild für KI, sagte sie, sei der Mensch – denn Künstliche Intelligenz sei zunächst einmal nichts anderes als ist die Zusammenfassung für Technologien, mit deren Hilfe menschliche Intelligenz auf Maschinen übertragen werden soll.

Schuller führte das Plenum in die verschiedenen technischen Grundlagen der Künstlichen Intelligenz ein und bemühte sich, ihren Zuhörerinnen und Zuhörern übertriebene Sorgen zu nehmen: „Es ist nicht so wie in Hollywood, wo gleich der Terminator um die Ecke kommt.“ Derzeit sei die KI noch nicht wirklich intelligent, sondern lediglich ein Werkzeug zur effizienten Nutzung, und: „Die KI ersetzt nicht das eigene Denken.“ Ihr Vorteil aber: Sie könne rund um die Uhr arbeiten, brauche keinen Schlaf und habe auch nicht, wie die Menschen, mal einen „schlechten Tag“.

Prof. Dr. Kerstin Schlögl-Flierl, Moraltheologin und Mitglied des Deutschen Ethikrates, beleuchtete die ethischen Fragen, die in Zusammenhang mit der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz entstehen. Sie zitierte den Kernsatz einer umfangreichen Stellungnahme des Deutschen Ethikrates: „Der Einsatz von KI muss menschliche Entfaltung, Autorschaft und Handlungsmöglichkeiten erweitern und darf sie nicht vermindern. KI darf den Menschen nicht ersetzen.“

Schlögl-Flierl: „Die KI kann noch so viel zu tun, aber aus ethischer Sicht muss der Mensch die letzte Verantwortung behalten. Verantwortung kann nur übernehmen, wer auch handlungsfähig ist – Maschinen also nicht.“ Aber: Es werde immer schwerer, die Verantwortlichen hinter den KI-Systemen zu identifizieren.

Im KI-Showroom der Universität Augsburg konnten sich die Mitglieder des Diözesanrates abschließend ganz konkrete Forschungen ansehen. Zum Beispiel durch Künstliche Intelligenz gesteuerte Assistenzsysteme: Wie gut arbeitet ein Werkzeug? Wie lange hält es? Wann muss ein Werkzeugteil ausgetauscht werden? Oder Beobachtungen eines gruppendynamischen Prozesses zwischen Computern, der entsteht, wenn Maschinen untereinander kommunizieren. Und auch in der Medizin bei der Früherkennung von Krankheiten erhoffen Forscher sich wesentliche Fortschritte durch den Einsatz von KI.

Hochinteressante Einblicke waren das für die Diözesanratsmitglieder, und nicht wenige dürften mit einem Satz aus dem Vortrag von Dagmar Schuller im Kopf die Vollversammlung verlassen haben: „Die größte Gefahr der Künstlichen Intelligenz ist nicht die Künstliche Intelligenz selbst, sondern der Mensch dahinter, der sie einsetzt.“