Der Schutz der Fremden - eine Kernaufgabe für die Kirche

Frühjahrsvollversammlung des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Augsburg widmete sich dem Schwerpunktthema „Christliches Handeln für und mit Geflüchteten“.

„Ich war fremd und ihr habt…“ Unter dieses Leitwort, das die aktuelle Flüchtlingsproblematik aufnahm, hatte der Diözesanrat der Katholiken im Bistum Augsburg seine Frühjahrsvollversammlung im Haus St. Ulrich gestellt. Insbesondere am Studientag beschäftigten sich die Vertreter und Vertreterinnen aus den Dekanaten und den Verbänden im Bistum Augsburg mit „Anspruch und Wirklichkeit christlichen Handelns für Geflüchtete“.

Ein Thema, das, so Diözesanratsvorsitzende Hildegard Schütz, schon vor längerer Zeit vom Diözesanrats-Sachausschuss „Migration-Entwicklung-Frieden-Integration“ vorbereitet worden sei, durch den Ukraine-Krieg jedoch eine besondere Brisanz und Aktualität erhalten habe.

Bischof Bertram Meier sprach zu Beginn der Vollversammlung all jenen einen „großen Dank“ aus, „die sich auf die Welle der Solidarität mit der Ukraine eingelassen haben: durch Gebet, Hilfsbereitschaft und Spenden“. Gleichzeitig wies der Bischof darauf hin, welchen Beitrag das Bistum Augsburg leistet, um Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen. Er nannte als ein Beispiel unter vielen finanzielle Zuschüsse für Kirchenstiftungen, die Flüchtlingen in einem ortskirchlichen Gebäude eine Unterkunft stellen – vorausgesetzt, der Landkreis oder die Kommune übernehmen keine Nebenkosten. Insgesamt werde für die Ukraine-Flüchtlingshilfe vom Bistum eine Summe von 2,5 Millionen Euro angesetzt. „Die Kirche tut was für Flüchtlinge“, sagte Diakon Ralf Eger, Flüchtlingsbeauftragter der Diözese Augsburg, dessen Stelle beim Caritas-Verband der Diözese Augsburg angesiedelt ist. Als weitere Beispiele im Bistum Augsburg nannte er die Schaffung von Wohnraum von derzeit 3000 Quadratmetern in 38 Objekten, von Geldern zur „Ertüchtigung von Wohnraum“, von Geldern für Projekte in der Ukraine und auch anderen Projekten und von finanziellen Mitteln für Sachspenden. Viele Dienststellen im Bistum Augsburg seien bei diesen Hilfen involviert. „Wir Christen sind besonders gefordert“, hob Diakon Ralf Eger hervor. Er nannte biblische Grundlagen eines solchen Handelns, etwa die Aussage im Alten Testament, im Buch Levitikus: „Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten und du sollst ihn lieben, wie dich selbst…“ Und auch das, was Jesus als „wichtigstes Gebot“ nannte: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken“. „Aufnahme und Schutz von Fremden ist Aufgabe der Kirche“, so Eger. Flucht sei „kein Verbrechen“, Fluchtbewegungen seien seit jeher Teil unserer menschlichen Geschichte.

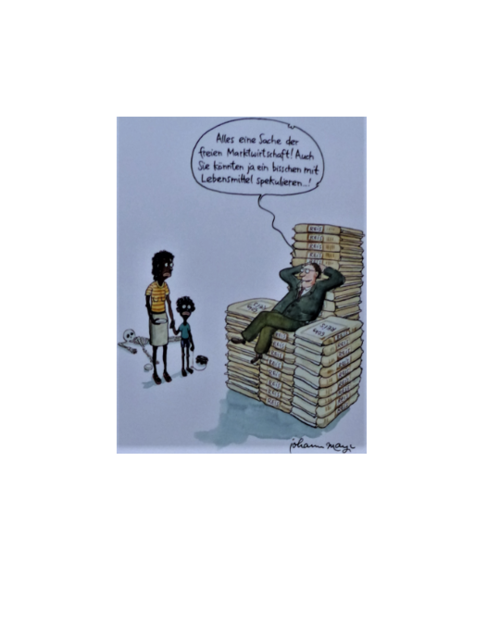

Wovor fliehen Menschen? Dies legte Christian Mazenik, Bildungsreferent des kirchlichen Hilfswerks Missio in München dar. Weltweit seien derzeit 82,4 Millionen (Stand 2020) auf der Flucht, ein großer Teil unter ihnen seien Binnenflüchtlinge. Als Ursachen nannte Mazenik u.a. Flucht vor Krieg und Gewalt, vor Menschenrechtsverletzungen, vor Hunger, vor Dürren, vor Folgen des Klimawandels, etwa Überschwemmungen. Mazenik wies auf die „globale Ungleichheit“ hin, die Menschen im Süden aus wirtschaftlichen Gründen in den Norden aufbrechen lässt. Die katholischen Hilfswerke, so der Referent, setzen vor allem auf die „Bekämpfung von Fluchtursachen“ in den jeweiligen Ländern. In Zusammenarbeit und im Austausch mit Projektpartnern vor Ort werde sichergestellt, dass die Hilfe auch ankommt. Die katholischen Hilfswerke haben unterschiedliche Zuständigkeiten und Wirkungskreise. Im Foyer des Hauses St. Ulrich war die Ausstellung „Alle in einem Boot. Karikaturen zu Afrika und Europa“ von Missio, München, zu sehen.

Wie Flüchtlingsarbeit im Bistum Augsburg konkret aussehen kann, das beschrieb Georg Schrenk, Vorsitzender des Vereins Asyl/Migration in Dillingen informativ, kompetent und detailreich anhand zahlreicher konkreter – teils auch erschütternder – Beispiele. Der Helferkreis, der sich bei der großen Flüchtlingsbewegung im Jahr 2014/15 gebildet und breit gewirkt hatte, besteht heute noch aus rund 30 Aktiven. Er hat u.a. junge geflüchtete Frauen und Männer in Ausbildung gebracht, Menschen zu Behörden begleitet, ärztliche Behandlungen organisiert, Deutschkurse gegeben und sich gegen Abschiebungen eingesetzt und musste nicht selten gegen schwerfällige Bürokratie und wenig nachvollziehbare Auflagen und Einschränkungen ankämpfen.

Wie können Lehrer und Lehrerinnen unterstützt werden, wenn jetzt Kinder aus der Ukraine in die Schulklassen kommen? Davon berichtete Christina Roth, von der Abteilung Schule und Religionsunterricht, Stabsstelle Inklusion, im Bistum Augsburg. Sie wies darauf hin, wie wichtig es sei, dass Lehrkräfte fortgebildet werden, etwa im Umgang mit Traumatisierung von Kindern mit Flüchtlingsbiografien.

Einen Überblick über die aktuelle politische Situation beim Thema Migration und Flucht gab Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich (CSU). Bereits 2021 habe Putin deutlich geäußert, dass es aus seiner Sicht keinen selbstständigen Ukrainischen Staat gebe. „Warum wollten wir das nicht sehen, wohin diese Politik steuert?“, fragte er und prognostizierte, dass aufgrund der Kriegshandlungen noch viel mehr Flüchtlinge in den Ländern Europas ankommen werden. Experten erwarten eine ähnlich große Anzahl wie nach dem Zweiten Weltkrieg, als etwa 12 Millionen Menschen durch Vertreibung ihre Heimat verloren. Ullrich honorierte die großartige Leistung der ehrenamtlichen Helfer und Unterstützer, betonte aber auch, dass „wir auf Dauer nicht eine staatliche Aufgabe in großem Umfang auf die Bürger abwälzen können.“ Mithilfe bei der Registrierung, bei Wohnraumbeschaffung, beim Erwerb von Sprache, bei Ausbildung, beim Schutz gegen Menschenhändler und sexuelle Ausbeutung und bei der psychologischen Betreuung seien Kernaufgaben der Flüchtlingsarbeit, die nicht allein über Ehrenamt und Freiwilligkeit geleistet werden könnten. Dass ukrainische Flüchtlinge schneller und unbürokratischer in Deutschland aufgenommen würden, als seinerzeit die Flüchtlinge aus Eritrea, Afghanistan und Syrien liege daran, dass sich die Bundesregierung entschlossen habe, die Massenzustromsrichtlinie zunächst für ein Jahr in Kraft zu setzen, die es erlaube, geflüchtete Menschen schneller in Arbeit zu bringen und in die Gesellschaft zu integrieren.

G. Knoller/ S. Kofend