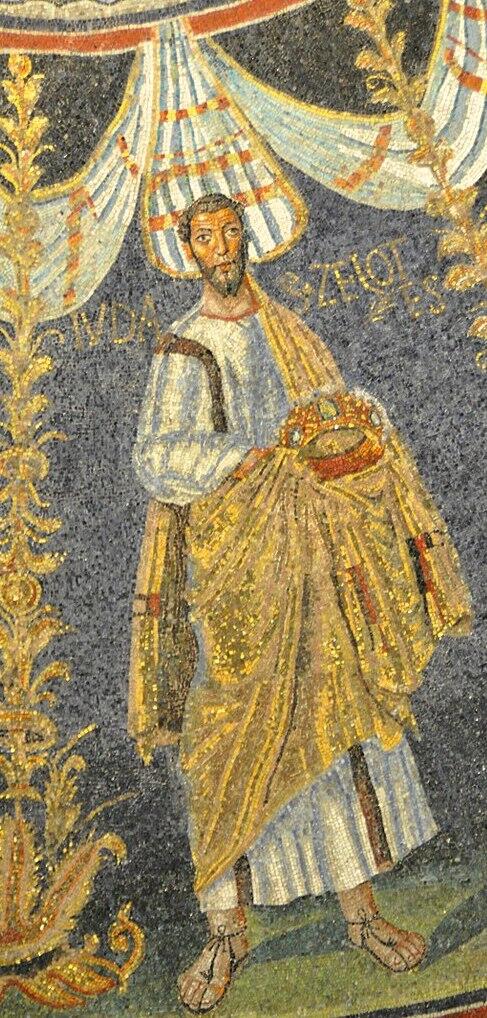

JUDAS THADDÄUS

Lebensgeschichte und Legende: Judas mit dem Beinamen „Thaddäus“ – einigen Handschriften nach „Lebbäus“ – wird in den Apostellisten der drei synoptischen Evangelien sowie in der Apostelgeschichte erwähnt (Mt 10,3, Mk 3,18, Lk 6,16 und Apg 1,13). Im Lukanischen Doppelwerk heißt es über ihn genauer: „Judas, der Sohn des Jakobus“. Der Deutlichkeit halber wird er im Johannesevangelium abgegrenzt: „Judas – nicht der Judas Iskariot“ (14,22). Wegen dieser Namensnähe zum Verräter Jesu erscheint der Apostel im Neuen Testament häufig nur unter seinem Beinamen Thaddäus.

Vielfach wurde Judas Thaddäus mit dem Herrenbruder Judas (Mk 6,3) verwechselt – wie Simon der Eiferer mit dem Herrenbruder Simon – oder mit dem Verfasser des neutestamentlichen Judasbriefs gleichgesetzt – der sich aber nicht als Sohn, sondern als „Bruder des Jakobus“ bezeichnet und selber nicht zu den Aposteln rechnet (Jud 17) – oder galt als Haupt der 72 von Jesus ausgesandten Jünger (Lk 10,1). Deswegen sprach Hieronymus vom insgesamt „dreinamigen“ Judas.

Diese Verwirrung führt sich durch die Verschmelzung mit anderen Personen wie dem Apostel Thomas und die legendendurchzogene Überlieferung seines Wirkens als Glaubensbote fort. Die mittelalterliche Goldene Legende setzt ihn mit dem Herrenbruder Judas gleich und schickt ihn nach der Himmelfahrt Christi als Addai nach Edessa (heute Şanlıurfa, Türkei), wo er König Abgar ein nichtmenschengemachtes Abbild Christi überbringt, das vielleicht mit dem Turiner Grabtuch identisch ist. Die Assyrische Kirche des Ostens führt ihren Ursprung auf diese Erzählung zurück.

Im Anschluss wurde Judas Thaddäus „jenseits des Euphrats“, das heißt im Partherreich, zusammen mit Simon dem Eiferer missionarisch tätig. Vermutlich geht diese Überlieferung darauf zurück, dass beide in den Evangelien stets nebeneinander genannt werden und auch Judas häufig mit dem Beinamen „Zelotes – der Eiferer“ bezeichnet wird. In Armenien erlitten beide gemeinsam das Martyrium: Simon wurde entzweigesägt, Judas zu Tode geprügelt. Varianten seines Martyriums führen seinen Tod auf einen Hieb mit einer Hellebarde, einem Schwert oder einem Beil zurück.

Nach der Geschichte Armeniens von Moses von Choren (5. Jahrhundert) geschah das Martyrium in Weriosphora im Königreich Iberien (entspricht in etwa Südarmenien). Im heute iranischen West-Aserbaidschan erhebt sich über Judas’ Grab das Schwarze Kloster Sankt Thaddäus als Gründungsort der Armenischen Kirche.

Verehrung und Brauchtum: Die Reliquien der Apostel Judas Thaddäus und Simon gelangten nach lateinischer Lesart in den Petersdom und von dort aus in die Kölner St. Andreaskirche.

Judas’ wichtigstes Patronat als Fürsprecher in aussichtslosen und verzweifelten Anliegen geht auf die vielgelesenen und einflussreichen Visionen der heiligen Birgitta von Schweden zurück. Diesen Kult verbreitete der Dominikanerorden in Italien und Frankreich. Zum Beispiel beten in Toulouse, wo sich in der Basilika Saint-Sernin ebenfalls Reliquien befinden, Studenten am Vorabend ihrer Prüfungen traditionell um seine Fürsprache.

In Lateinamerika betrieb im 20. Jahrhundert der Claretinerorden seinen Kult und verankerte ihn in der Volksfrömmigkeit. Aktuell wird Judas Thaddäus besonders im durch Armut und Kriminalität gebeutelten Mexiko verehrt. In Mexico City zum Beispiel besuchen am 28. Oktober an die 100.000 Menschen den Judasschrein in der Kirche San Hipólito.

Darstellung: mit Keule, Buch, Winkelmaß, Hellebarde oder Arzneikästchen, mit Simon dem Eiferer

Patron: von Goslar, in aussichtslosen und verzweifelten Anliegen

Weitere Heilige des Tages:

Ælfred der Größe, König

Fidelis von Como, Märtyrer

Simon der Eiferer, Apostel, Märtyrer